洞天寻隐·林屋纪丨太湖访仙——苏州西山林屋洞的神话、仪式与宫观

吴中盛景闻名天下,坐落在苏州城西南部的东、西两山,湖光潋滟、山色动人,成为千百年来城中士夫和远途访客最热衷的游赏圣地之一台北道教灵符网请符。位列道教十大洞天第九位的林屋洞,正位于两山中的西山之上。

尽管已在苏州昆山潜居6年埋首道教研究,但直到2023年1月,我才与朋友和家人两次走访西山,方得一窥林屋左神幽虚天的莫测玄妙台北道教灵符网请符。两次考察分别发生在1月1113日和2425日间。前次由我、西南大学余旸老师一家、浙江大学陈龙博士、我院宗教所孔雁老师、我所包晓彤同学组成团队;后次则是我与妻子和岳母三人前往,着重补充因前次时间紧凑、路线不熟而漏掉的包山禅寺和禹王庙等信仰圣地。当然,除我之外的参与者,可能并不清楚或者不深信此次行程暗揣着“用脚踏查”的目的,直到两组团队分别愤然抱怨“跟着白老师出门,总有拉练的感觉”之余,心中或许才生出上了贼船的叹息——当然,金庭盛景足以在心灵上疗愈我为大家带来的物理伤害。

结合两次考察见闻,以及前后收集的各类原始文献和现代研究,在接下来的两三篇系列文章中,我将尝试引领大家走入这个太湖中的洞天胜境,窥探金庭仙境的奥秘,见证洞天胜境对周边社会的辐射和影响台北道教灵符网请符。今天,就让我们从林屋洞的道教传统讲起。

图1:西山岛、林屋洞地图台北道教灵符网请符,百度地图,2023年2月14日查询

图2:位于太湖烟波浩渺之中的林屋山台北道教灵符网请符,陶金摄

一、道经里的林屋洞

如百度地图所示,西山镇(2007年更名金庭镇)是一座岛屿,位于太湖之中,隶属苏州台北道教灵符网请符。[1]古来太湖七十二峰,“洞庭山为最大,而奠峙于中央,群峰环拱,远近参差,若圭若璧。”[2]林屋洞即位于此岛东部岸边。古人由苏州往西山,需从胥口乘船,太湖风浪时常左右着游客的游览进度、以至生死命运。但西山风景夺天地造化,复加卜居岛上的文人学者络绎不绝,如是人杰地灵,自然引得无数士夫深受感召,在妖风大作之时亦不顾波涛之险,上演了一幕幕险剧。今人除可继续选择已相对安全的水上航运外,更可直接驱车前往西山林屋洞——太湖大桥已于1994年通车,贯通胥口、长沙、叶山、西山多个岛屿。两次踏查时机选择得当,大桥之上畅然无阻,列子御风,电掣而过,洞庭碧波饱览,心如湖天开阔。心思缜密的读者或许已经开始指责我——明明是在驱车太湖,何以话及湖南“洞庭”?事实上,以“洞庭”名太湖并非笔误,此一称谓正引出林屋洞天的前世今生。

图3:林屋洞正门摩崖题刻台北道教灵符网请符,2023年1月12日 白照杰摄

太湖除“震泽”、“具区”、“五湖”等故称外,另一个著名的名称就是“洞庭”台北道教灵符网请符。郭璞(276324)为《山海经》作注时明确指出:“今吴县南太湖中有包山,下有洞庭穴道,潜行水底,云无所不通,号为地脉。”[3]洞天思想基本上是南朝上清传统创造的观念,重要的上清经典《紫阳真人内传》借真人之口开示洞天知识,言道:“天无谓之空,山无谓之洞,人无谓之房也。山腹中空,是为洞庭。”[4]郭璞注中的吴县洞庭,其实就是说太湖西山(也就是包山)之下存在一个巨大的中空空间,这个空间四通八达,串联起地表以下的神秘世界。或许是由于巨大而深邃的林屋洞在现实中确然存在,且可以进入探查,有关包山洞庭的知识在得到确认后进一步普及,于南朝的文章和诗歌中得到表达。例如,郭璞的《江赋》与其《山海经注》意见一致,称:“爰有包山洞庭,巴陵地道,潜达傍通,幽岫窈窕。”[5]左思(约250305)《吴都赋》则称:“指包山而为期,集洞庭而淹留。”[6]兴许是由于包山洞庭越来越有名,因此“洞庭”这个本来可以统指巨大山洞的名称,逐渐向专称转化,结果之一就是据信下藏地脉的太湖被称为“洞庭”——唐代陆广微(活跃于876前后)《吴地记》等相对较早的资料可以证明,“洞庭”在唐代或更早时就已成为太湖的另一个专称。[7]苏州的东山和西山(西山又称包山、苞山等)也被后人称为东西洞庭(山)。清代顾炎武(16131682)的《肇域志》对洞庭西山众多人文景观的铺陈,使我们可以较为便捷地获悉岛上的文化景观概貌。[8]有兴趣的读者,不妨自行阅读,一逞卧游之志。

西山因洞庭而名,传说能通达湖中地穴的林屋洞自然是最具象征意义的景观台北道教灵符网请符。根据所见文献可知,古时林屋洞潦涝泥泞的程度随水旱有所不同、山间石壁上的题刻亦常有新添和剥落,左近道观与其道教团体也总会有兴衰沉浮,但由于林屋洞本身是自然形成,因此洞体在此前一千多年时间里整体风貌应该不会变化太大。于是,相对较晚的描述亦可用作此洞整体面貌的反映。明代杨循吉(14561544)曾写过一篇《林屋洞天志》,指出林屋洞有三个洞口,“北面一穴不容人,西头南面一穴亦然,并有清泉留出。西北一穴,佝偻才得入。穴外石盘砖,形势惊人,穴里一如开堂,上高丈余,恒津润,四壁石色清白。南壁开处,侧肩得入。”[9]明代王鏊(14501524)的《震泽编》总结前人叙述,对林屋洞的描述更为详细。其首先指出林屋洞三门(雨洞、旸谷洞、丙洞)“同会一穴”;穴内有石室银房、金庭玉柱,其中有石门名曰“隔凡”。由于林屋洞洞口较低,洞中常为水所淹没,入洞需蹚水而行,故探洞之旅对季节和水文均有一定要求。[10]值得指出的是,据同时代和稍晚的西山游记来看,林屋三穴中的丙洞确实无法深入,但与杨循吉所述不同,旸谷洞似乎也是一个可以进入林屋深处的穴口。1984年,西山镇开发林屋洞所设计的路线即以雨洞为入口,以紧挨着宋代李弥大(10801140)道隐园摩崖石刻的旸谷洞为出口。至于丙洞穴口,据《西山镇志》记载,已毁于“文革”时期开山采石。[11]

图4:今林屋洞内游览线路图[12]

江浙一带山水清幽,瑰丽的喀斯特洞穴数量不少台北道教灵符网请符。林屋洞这一自然洞穴能获世人偏爱,除景观尚佳外,更在于道教信仰为之赋予的特殊意义。对林屋洞影响最大的道教传说,与灵宝传统根本经典之一《灵宝五符》的出世存在直接关系。《太上灵宝五符序》最晚产生于东晋时期,书中讲到:帝喾曾将《灵宝五符》藏于钟山。尧舜时洪水滔天,禹受命治水有成,巡狩于钟山,祭祀上帝,“忽得此书”。事后,禹将五符一通“付震水洞室之君”,令其妥善保藏,以祀未来大劫时传于后学。多年后,吴王阖闾(前537前496)率军赴包山,命包山隐居龙威丈人入洞庭探查。龙威丈人于洞中行一百七十四日而返,详述所遇“金城玉屋,周回五百里”、“四方上下皆是青石”等奇景,又言见题榜“天后别宫”、“太阴之堂”、“九泉洞庭之墟”等。龙威丈人最终从洞中获得灵书一卷,上呈阖闾。但书上文字奇诡,无人得识,故遣使求教孔丘(前551前479)。阖闾使者诓骗孔丘,称此书为赤鸟衔来。孔丘指出使者谎言,点明此书实为大禹藏于水府的灵宝真文。孔丘还给出其在西河之上听到的不详预言:“吴王出游观震湖,龙威丈人名隐居。北上包山入灵墟,乃造洞庭窃禹书。天帝大文不可舒,此传伯长百六初。今虽取出丧国闾。”吴王阖闾并无资格保有此卷神书,尽管其试图妥善珍藏,但最终“函封不脱而失书所在”,吴国不久也为勾践(卒于前464)所并——孔丘转述的童谣于此应验。[13]《太上灵宝五符序》中讲述的这个传说提到包山石室中的一些场景、尤其是对“青石”的描写,与现实景观颇为吻合。因此,在上述传说形成时,应当确已有人在林屋洞中展开探索。灵宝五符作为秘宝不可轻易外泄,但从结果来看,这部道教著作终归已向凡人开示,于是太极左仙公葛玄从太极法师徐来勒重受灵书成为灵宝五符出世的又一个重要契机。[14]值得一提的是,太湖一带“禹迹”颇胜,[15]西山岛上即建有一座规模较大的禹王庙。不知古人拜谒禹王时,是否会联想到大禹与林屋洞藏灵宝五符间的关系。

图5:西山岛禹王庙台北道教灵符网请符,2023年1月24日 白照杰摄

图6:西山岛禹王庙台北道教灵符网请符,2023年1月24日 白照杰摄

洞庭包山之下有石室地脉的观念和龙威丈人于此得灵宝五符的传说,经南朝上清吸收整合,即刻便生产出一座秘境洞天台北道教灵符网请符。陶弘景(456535)所辑《真诰》中记载,“苞山下有石室银户,方圆百里”,[16]“天后者,林屋洞中之真君,位在太湖苞山下,龙威丈人所入得《灵宝五符》处也。”[17]随着洞天思想的继续整合,林屋洞的洞天地位获得反复重审。如《无上秘要》引《道迹经》综述灵山洞室,称“林屋山洞周回四百里”;[18]在司马承祯(639735)总结的洞天福地系统中,林屋洞在十大洞天中排名第九,“周回四百里,号曰左神幽虚之洞天,在洞庭湖口,属北岳真人治之。”[19]晚唐杜光庭(850933)整理的洞天福地名单中,林屋洞第九洞天的地位和左神幽虚天的名称没有改变,但治此洞者则由北岳真人改为龙威丈人。[20]显然,将龙威丈人作为林屋洞主人的说法,要比“北岳真人治之”更有道理——尽管更早的《太上灵宝五符序》和《真诰》都已指出此洞实际是“天后别宫”,洞中真君是天后。林屋洞雨洞题刻中有明代王鏊所题“天下第洞天”、清代俞樾(18211907)所题“灵威丈人得大禹素书处”等,都是后来游访者对林屋洞仙道身份的回顾和宣示。

图7:林屋洞正门摩崖俞樾题刻“灵威丈人得大禹素书处”台北道教灵符网请符,2023年1月12日 白照杰摄

林屋洞藏禹书的说法出于道教内部,但有关唐代文官李公佐(活跃于9世纪前半)的一则传说,在某种程度上加深了当地人(尤其部分儒家知识分子)对这一道教传说的信任台北道教灵符网请符。这则传说在李公佐同时代人韦绚(801866)的《戎幕闲谈》中得到记载。韦绚称,贞元丁丑岁(797),李公佐听说一则奇闻:永泰年间(765766),楚州刺史李汤见证了猿形水怪出水事件。元和九年(814),李公佐登包山,宿道士周焦君庐,继而探灵洞,得《古岳渎经》第八卷。李公佐与周焦君几番参详,了解书中记载大禹镇压淮涡水神无支祁之事。认为这尊被困锁水底的无支祁,应当就是李汤见到过的那只巨猿水怪。[21]有关无支祁的问题,不少学者已有所讨论,尤其是它与孙悟空原型的关系更引人联想翩翩。后世方志作者常常引用这则传说,尽管不无怀疑《古岳渎经》第八卷是李公佐所伪造,但结合更早的道教林屋藏书的传说,王鏊等人还是不免震惊道:“岂禹书真有藏于此者乎?”[22]

既为灵地洞宫,自然会吸引热衷仙道者来此探寻、修行和斋醮祈祷台北道教灵符网请符。据程义所述,1982年清理林屋洞时,在洞中发现梁代石碑、五代神像以及唐宋金龙、玉简和金钮。[23]其中梁代石碑上刻有二十余位道士题名,尽管拓片和录文似未见公布,但亦足以证明萧梁时期即有修道者汇聚于此。而这些题名道士,是否就是稍后将提到的林屋馆成员呢?此外,王玮玄和韩崇修道林屋洞一事在《真诰》中获得记载,《历世真仙体道通鉴》对二人事迹进行了系统化处理。[24]唐时唐若山和周隐遥卜居林屋也为这所洞天增加了不少文化资本,有关这些情况,容稍后再述。

唐代开始,朝廷方面也对林屋洞提起重视,时常遣使者投龙告祭台北道教灵符网请符。这些祭祀活动使林屋洞的仙道圣地地位得以稳固,接下来让我们具体看看古时在林屋洞及周边举办的祭祀活动。

二、林屋洞祭祀仪式及遗存

古人在道教信仰影响下,常常会在灵气聚集、真仙藏景的洞天福地建斋设醮台北道教灵符网请符。对林屋洞而言,风雨之祀和投龙之祭便是最常见的带有官方性质的仪式活动。有关在林屋洞的求雨和祈晴活动,唐代在姑苏担任地方官的皮日休(约838约883)与苏州本地诗人陆龟蒙(约卒于881)的诗歌中便有所记载。据皮日休《太湖诗序》所述,咸通十一年(870)夏六月,“会大司谏清河公忧霖雨之患,乃择日休,将公命,祷于震泽。”“祀事既毕,神应如响。”[25]而后,皮日休和陆龟蒙以西山岛上游览盛景为题,各作诗二十首,编合成集。皮日休在《太湖诗序》中没有点明这次祈晴祭祀的具体地点,但根据其二十首太湖诗在《初入太湖》后,紧接着《晓次神景宫》《入林屋洞》,以及稍后的《三宿神景宫》,可知皮、陆二人的金庭之行,主要居住在神景宫中。而神景宫正是矗立在林屋洞旁、与林屋洞绑定的道观。复根据两人的《太湖诗二十首》写景顺序可知,带着祈祷任务而来的皮、陆两人最先走访的就是林屋洞,则推测此次祭祀就是林屋洞举办,便有一定可能性了。元代陆友仁(12901338)《吴中旧事》记载了一则发生在淳熙乙未(1175)春夏之交的道法祈雨。据称当时天久不雨,吴郡醮祭月余,毫无效验。通判赵师瑀怒见于色,恰有自少奉道、得“路真官”道法的林光祖通判寓于吴,颇有兴云布雨之术。这里的路真官,无疑就是当时威名赫赫的道教法师路时中(11201127)。赵师瑀请林光祖行法祭祀,后者飞章上奏,“檄告水府”,并差儿子林永寿等人投书林屋洞,由灵佑观(也就是之前的神景宫)道士协助祭祀。事毕之后,天降甘霖。[26]非常值得关注的是,《吴中旧事》记载的这个故事指出当地百姓认为林屋洞是“太湖龙窟”,投书其中便可交通龙神。故乞晴乞雨的仪式,自然多会选在林屋洞举行。明代陈仁锡(15811636)的诗歌《送黄石斋偕徐霞客游洞庭时旱祷》的背景,也是天旱祈雨,诗人称希望请黄道周(字石斋,15851646)和徐霞客(15871641)代为祈祷,“凭均赊取三尺水,以耕石田厘丰年”。[27]诗歌后半回顾林屋之游,可推测陈仁锡想象中理想的求雨之所,正在这所洞天之中。大旅行家徐霞客,想必大家不会陌生。关于他的林屋探秘之旅,牵扯出一个重要问题,我们下回再讲。

伴随着凡人的祈祷,由神龙背负的书简不时被投入林屋洞或相邻的太湖之中,遗迹和文物的发现,丰富了文献的记载,给予我们更直观的感受台北道教灵符网请符。上世纪八十年代之后,为发展西山旅游,当地开始清理林屋洞,先是抽掉洞内多余的水,接着规划游览线路,设置灯光背景等。期间便在洞内发现古代道教遗物,包括前揭梁代道士题名碑,以及8条龙、3枚玉简,还有根据科仪规定与龙简一同投入的3个金钮等。8条龙中,4条金龙、2条鎏金铜龙,2条铜龙。一应文物为苏州博物馆收藏,龙、简、金钮的基本情况获得公开。[28]

图8:林屋洞新发现的金龙和金钮[29]

图9:林屋洞新发现的金龙和金钮

图10:林屋洞新发现的金龙和金钮

图11:林屋洞新发现的鎏金铜龙[30]

图12:林屋洞新发现的铜龙[31]

据所刊布信息来看,是次发现的三枚玉简中只有最大的一只文字清晰,内容为天禧二年(1018)九月,宋真宗赵恒(9971022)祈祷国泰民安,于玉清昭应宫太初殿设十四日金箓斋,而后派遣“入内内侍省内西头供奉官王从政”等于林屋洞投金龙玉简,将诉求上达九天台北道教灵符网请符。陈小三怀疑此次投龙的背景是同年册命太子一事。[32]正如众所周知的那样,宋真宗崇尚道教,任上搞出一系列旨在强调赵宋和自己受命于天的“天书运动”。值册命太子之盛事,派遣各路使者,在包括林屋洞在内的洞天福地名山大川依道教科仪普遍投龙设醮自在情理之中。

官方派遣使者在林屋洞和紧邻的太湖投龙,最晚在唐代已成为惯例;投入这一洞宫水府的龙简,也并不是直到上世纪八十年代才首次发现台北道教灵符网请符。李唐开国皇帝李渊(618635在位)将李氏祖先追溯至太上老君,为唐代帝王普遍尊崇道教奠定基础。格外崇道的几位唐代皇帝不时下命醮祭宇内洞天,投送金龙玉简。前面提到的皮、陆二人《太湖诗二十首》中,有以《投龙潭》为题的两首诗。可知最晚在唐代,林屋洞左近便已设定专门的投龙之所。[33]李唐之后,地方藩王和赵宋皇帝继承了这一做法。

图13:《金石屑》所录传世宝正三年吴越王太湖投龙简拓片(清人伪造)[34]

赵宋在林屋洞的投龙,刚刚提到的天禧二年龙简便是典型的实物证据台北道教灵符网请符。而根据明清方志记载,吴越王所投龙简也曾多次被岛民拾获。在明代官场和文坛均负盛名的王鏊,在专门记述太湖风土的《震泽编》中记载道,林屋洞侧之龙潭:“唐时岁遣使投龙醮祭。至吴越王时尤谨。宋嘉定(12081224)初,民于山下获一简,简以银制,常九寸,篆文隐然,皆以朱漆填钑,题云‘太岁壬戌’。国朝正统中,亦有于龟山西湾沙上得一银简,篆刻如前。”[35]吴越自907年建立,至978归宋,其间“壬戌”年仅有962年。彼时赵宋已经建国,是为宋太祖建隆三年(963),在任的吴越国主是钱俶(929988)。清代王维德(16691749)在其《林屋民风》中抄录《林屋记遗》中有关此枚“太岁壬戌”银龙简的结局。据称拾得此枚银简的农民不止一人,彼此争夺诉讼于县,最终县宰吴机将龙简没收。[36]《林屋民风》和金友理(活跃于1750前后)的《太湖备考》均引用了《洞庭记》中有关这枚吴越简的记载,称林屋洞东的东皋里湖可能是吴越王使者具体的投龙之处,那枚壬戌简上刻有岁月朔日以及“伏愿斗牛分野,吴越封疆,年年无水旱之忧,岁岁有农桑之乐”等语。[37]《太湖备考》和《林屋民风》又记载了之后另外几枚龙简的发现过程,分别是:1、明崇祯十七年(1644)夏大旱,村民在湖底淘得宝正二年(927)吴越武肃王钱鏐龙简一枚,简文得到完整抄录,简文显示投龙处为东皋里湖;2、明正统年间(14361449),有人于龟山西湾拾得银简一枚;3、清康熙丁亥(1707),渔人在鼍山下捡到银简一枚,据称“篆刻制度俱如前”。[38]明崇祯十七年(1644)拾得的这枚银简的下落,鲍昌熙和严可均(17621843)的著作中都有详细记载。根据二人所述,可知此枚银简题写时间为“宝正三年”(928)。简文题写的干支为“太岁戊子”,宝正二年岁在丁亥,三年太岁戊子,[39]显然宝正三年正确,《太湖备考》等材料所述宝正二年有误。据悉,此简长八寸多,宽六寸,周围刻蟠龙,重二十两,沈拙斋欲以白银四十两交换但遭到拒绝,于是请求制作拓片数十张,使得简文等信息得以保存。后得简者之子,因家贫而熔简为银锭,不禁令人扼腕。好在这枚已经消失的吴越国龙简录文已为严可均《平津馆金石萃编·补编》等著作收录,保存下一些有效信息。[40]值得注意的是,《金石屑》等著作还给出此枚银简的拓片(图11),但王宣艳等学者参合已发现的其他吴越国龙简的形制和内容,判断此方拓片很可能是清人依录文伪造出来的。[41]反过来想,当一件古物值得制赝者耗费心神作伪、推销,且有好古者愿者上钩时,它原有的价值便在很大程度上获得了确认。严可均后来又听闻,在乾隆年间,太湖渔人又捞起一只吴越玉简,“旧藏林屋民家,未审所在。”[42]

图14:林屋洞内台北道教灵符网请符,2023年1月12日 白照杰摄

图15:林屋洞内台北道教灵符网请符,陶金摄

至此,除上世纪八十年代在林屋洞中发现的八龙三简外,我们至少又在文献记载中发现了在林屋洞及附近太湖中投下的5枚龙简,且主要为吴越国主所投台北道教灵符网请符。文物的获得有很大的偶然性,但上述现象无疑可以反映吴越国对所辖林屋洞和太湖的重视,以及对道教信仰的依仗。有关林屋洞龙简的传奇还没有结束,清代潘耒(16461708)在游览西山时从朋友处听到的一则传闻令人惊诧不已。据潘耒所述,西山有金姓村民入林屋洞,“见清水一泓,中有玉大士像及铜龙数枚,携之以归。”金村民又看到有“如盆盎对合者六七”,坚不可开,于是回家取斧,再入林屋,但此番入洞不仅未见宝物,更是为虫蛇所惊,逃回家后大病一场,“白日见祟”。分取金村民铜龙者也都突然染病,直到众人将铜龙都送回洞中,一切方才回归平静。[43]这些使村民受到“诅咒”的铜龙,是否就是上世纪八十年代清理林屋洞时发现的八条金属龙呢?据《西山镇志》记载,投龙潭在清末遭到废弃,仅存遗址。[44]或许是因为缺少明显的标志和指引,我们在2023年一月间的两次探访,未能得见此潭踪影。

三、绑定林屋洞的道教宫观

洞天知识最晚在南朝道教中便已流传,但洞天福地体系的系统化却可能是到唐代高道司马承祯《天地宫府图》编订出来后才基本确定台北道教灵符网请符。之所以说是“基本确定”,在于后世对这些洞天的认识还出现一些变化,不仅杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》与其师祖司马承祯所述存在差异,宋代之后的文人士大夫(尤其江南地区)更是不断宣称他们发现了(实际是塑造了)新的洞天。[45]闲言少叙,书归正题。洞天既为灵气汇聚、仙真凝神之处,则在洞天左近建设专属道观,由道士看护运营便成为合理而常见的现象。从唐代开始,朝廷便要求在洞天所在普建道观,并给予一定优待。作为著名的道教洞天,林屋洞在很长的历史时期内都曾拥有与之绑定的道教宫观。

一份材料显示,可能从南朝萧梁时期开始,林屋洞就有专门的道馆存在台北道教灵符网请符。据唐代道士王悬河(活跃于683前后)所编《上清道类事相》记载:“杨超,字超远,东海人。梁时入吴包山,为林屋馆主,门徒盈千。”[46]这段文字没有写明杨超到底是林屋馆的创建者,还是其中的一任观主。但考虑到王悬河接下来称杨超后来又去到茅山之东“别立招真馆”的情况,或可推测杨超很可能只是林屋馆的一任观主。如是,则林屋馆的历史或许还可向上追溯一段时间。活跃于梁陈时期的沈炯(503561)留下一篇《林屋馆铭》,文字为欧阳询(557641)《艺文类聚》收录。“馆”在南朝时既可指“学馆”,同时也可以指“道馆”。就《林屋馆铭》的内容来看,“蓬阆仙宫,金台崛起”、“大道既隐,众圣无门。悠悠太极,谁见玄根?祈年立秦,望仙表汉。仿佛神灵,依稀宫观。”[47]林屋馆应该是一座“道馆”,有可能就是杨超所在的那所林屋馆。

与林屋洞绑定的这座林屋馆的结局不得而知,或许在南朝后期到隋唐之际的动荡中遭到毁弃台北道教灵符网请符。唐代开始,林屋洞又获得一所专门道观,这所道观延续千年,直到数十年前方才因人事而消亡——这就是著名的灵佑观。有关灵佑观的历史,《西山镇志》中有一段简明扼要的介绍,以时间线索串联起灵佑观的兴衰历程。[48]但方志的体例限制使那段叙述太过简略刻板,我们在这里不妨稍作铺述。

《吴地记·后集》记载称:“神景宫在县西南一百二十里,太湖中台北道教灵符网请符。唐乾符二年置。”[49]这座神景宫,就是灵佑观的前身。王鏊《震泽编》对这所道观的记载比较清晰,点出灵佑观变迁史上的几个重要时间点。王鏊称,明代西山有道观五座,排在首位的就是林屋洞旁的灵佑观;灵佑观即旧时神景宫,“旧传宫廊百间,环绕三殿,故名‘百廊三殿’。今亡矣。”据称这座道观的初建,是唐高宗乾封二年(667)诏令天下名山洞天普建道观的结果;元和四年(809),道士周隐遥尽力经营。天禧(10171021)中,宋真宗遣使投龙于此,随后赐改观额为灵佑观,“宋天禧五年(1021)诏康孝基重建”。[50]《林屋民风》等有关方志对灵佑观的记述,与《震泽编》基本一致。[51]虽然王鏊等人给出的信息很明快,但灵佑观的经历显然没有那么简单。

丰富而系统的原始记述较为缺乏,使我们必须从历史的细节中寻找解决问题的线索台北道教灵符网请符。几方有关林屋洞灵佑观的碑石和记文,可以给予我们不少信息。清代石韫玉(17561837)《苏州金石志·金石二》记载下位于洞庭西山的三种灵佑观碑记,包括:

石1、《神景观林屋洞碑》,唐开成三年(838)台北道教灵符网请符。

石2、《灵佑观中枢门下牒》台北道教灵符网请符。徐则行书,大中祥符七年(1014)。

石3、《灵佑观记》台北道教灵符网请符。天禧五年(1021)。[52]

民国时期台北道教灵符网请符,李根源通过实地考察和文献梳理,给出四种灵佑观碑记的信息,简述如下:

李1、《灵佑观修建记》台北道教灵符网请符。文字残沥,题为天禧五年(1021)十月一日,结衔官员包括王文志、皇甫源、陈愚、夏侯圭等。

残存文字称,神景宫所存建筑唯老君殿等,此观乃为国祈福之灵地,特差遣当地官员于天禧五年二月起重建殿宇,“凡四十余间”台北道教灵符网请符。本年工程告讫,“乞朝廷下两制撰碑文降下勒石。并改”(白案:后残沥者,疑当为“改额为灵佑观”)。[53]前人记载灵佑观有碑两块,分别是《灵佑观记》和《灵佑观敕文》。李根源只发现一方,对此非常疑惑,称“碑是一是二,待考。”

李2、《灵佑观碑记》台北道教灵符网请符。清代彭启丰(17011784)撰,本观道士顾天峻书丹并篆额。李根源没有抄录碑文,内容不详,但记载称:“府庭示刻石五石:一康熙四十八年正月,一乾隆三十一年六月,一道光二十五年八月,一道光二十八年三月,一光绪十六年三月。”[54]似乎这几方碑刻是官府宣示的某种命令,彭启丰所撰者为其中之一。

李3、《灵佑观永禁分房碑记》台北道教灵符网请符。嘉庆甲子岁(九年,1804)三月清明日立。[55]

李4、《重修灵佑观记》台北道教灵符网请符。嘉庆十八年(1813)十月,蔡九龄撰书,“董事蔡世雄、蔡遂根、蔡受天、蔡楚堂立。”[56]

通过对以,可以发现石3与李1是同一块碑刻;同时,也可以回答李根源对“碑是一是二”的疑问——《灵佑观敕文》似乎应该是指石2《灵佑观中枢门下牒》,与《灵佑观记》不同,但两篇碑文却有可能刻在同一块石头上(详见后文)台北道教灵符网请符。除以上6种碑石外,《太湖备考》中还提到明嘉靖七年(1528)和清雍正元年(1723)灵佑观的两次重修活动(暂名为《灵佑观明嘉庆七年重修记》)和《灵佑观清雍正元年重修记》,两次重修均有记文,作者分别是马鲲和叶长杨。[57]尽管重修记刻碑宣示的可能性很大,但目前却没有发现二者被付诸贞石的记载。不论如何,我们已经获悉8篇有关灵佑观的最直接记载的信息(没有获得它们的完整内容)。凭借这8篇曾经存在过的文字,结合手头的其他材料,我们获得了见证林屋洞灵佑观历史吉光片羽的一线机会。为方便后面的讲解,这里按照时间早晚,重新对碑文进行编号。

表1

据前文《吴地记·后集》所述,神景观初创于唐高宗乾封二年,[58]开成三年的《神景观林屋洞碑》给出一些重要信息台北道教灵符网请符。北宋朱长文(10391098)记载道,此碑在当时即残沥不请,残存文字显示唐肃宗(756762在位)时,润州刺史请求舍官入道,于是在林屋洞“西门造玄坛立室,修玄元真容”。[59]据朱长文所述,碑文中述及毛公(仙人刘根)、唐君、周息元(即周隐遥)的情况。朱长文认为“唐君”就是辞官入道的润州刺史。朱长文的推测毫无疑问是正确的,这位唐君就是唐中期由润州刺史辞官入道的唐若山。《茅山志》记载唐若山“又居太湖苞山。今林屋有碑,残缺矣。”[60]《茅山志》所谓的已“残缺”的碑刻,很可能就是开成三年的《神景观林屋洞碑》。深得宰相李德裕(787850)等高官贵胄尊重的高道周隐遥确实在西山住过一段时间,也与神景观有所往来。据令狐楚(766837)在元和十三年(818)八月撰写的《送周先生住山记》记载,周隐遥在贞元(785805)初年游览包山林屋洞,八月“始于洞西得神景观”,与神景观道士一同探索毛公坛,在毛公坛捡到刻有虫篆的石头,经验证即“毛公镇地符”。此外,周隐遥“尝息于洞之南门中,神化恍惚,往往失其所在。”[61]唐若山和周隐遥等著名道士栖于林屋洞和神景观,自然会为这所洞天和道观带来更多的社会资源。

经历了唐亡宋立,根据《灵佑观中枢门下牒》的情况,可知神景观在大中祥符七年获赐改额为灵佑观台北道教灵符网请符。紧接着,灵佑观获得重修,并立《灵佑观修建碑》。“重起殿宇”、“凡四十间”等记载重修成果的文字,不仅给出重修后灵佑观的具体规模,更反映出在此之前灵佑观或许已经较为荒败的现实。钱大昕(17281804)对《灵佑观中书门下牒》有一段较为详细的讨论。据钱大昕所述,其所见《灵佑观中书门下牒》石碑题为天禧五年十月,内容为当州请求重修林屋洞神景观,敕旨“宜赐灵佑观为额”。牒尾所列结衔者四人,分别是王曾、任中正、冯拯、丁谓。[62]从结衔官员来看,与李根源记载的天禧五年《灵佑观修建记》不同(王文志、皇甫源、陈愚、夏侯圭);但钱大昕给出的碑刻系年“天禧五年”又与石韫玉所录《灵佑观中书门下牒》“大中相符七年”有异,而与《灵佑观修建记》相同。两碑是一是二,确实是个问题。尽管缺少确凿资料,但我怀疑造成歧义的根源有可能是碑刻残沥、碑文失载,牒文和重修记关系密切,有可能刻在同一方石材上(或者牒文被记文所引用,呈现在同一碑石上)。不同学者在阅读和著录这方残碑时根据所能看到的部分文字,最终给出不同著录,造成一些混乱。但这仅是一个猜测,真相到底如何还有待未来验证。

南宋范成大(11261193)《灵佑观》诗称:“旸谷西门镇洞宫,古苔斑驳桧蒙茸台北道教灵符网请符。百廊三殿惟眢井,万壑千岩有瘦笻。”[63]诗中的“百廊三殿”在同时代和后人著作中反复出现,一直被认为是灵佑观曾经拥有的最大规模。但这个规模到底出现在晚唐、还是北宋天禧五年重修(重修完成时只有40间)之后到范成大游览之前,则不易确定。范成大的这首诗似乎显示,至南宋时灵佑观的保存状况并不太好。灵佑观在元代的情况,暂未获得明确材料记载。明清时期,灵佑观经历了几度兴衰。《灵佑观明嘉靖七年重修记》证明,1528年灵佑观获得重修机会。但记录此篇重修记的《太湖备考》又指出,灵佑观“后废”,反映明末灵佑观遭到废弃的悲惨境遇。[64]明代汪道昆(15281593)《游洞庭山记》记载,其在游览西山途中,“旦日西南行,入灵佑观,废久矣。”[65]入清之后,《灵佑观清雍正元年重修记》证明这所道观最晚在1723年获得恢复。《灵佑观碑记》等五种府厅示刻石到底是什么内容并不清楚,但从彭启丰生卒年来看,由其所撰、由灵佑观道士顾天峻所书的这方碑刻大概树立于乾隆时期,文章可能是讲述灵佑观的历史。灵佑观道士顾天峻还曾为乾隆三十八年(1773)《吴县甪头司巡检席君遗爱碑》书丹,可见其书法水平卓越不凡。值得注意的是,这方为地方官员歌功颂德的遗爱碑,由清代著名学者王鸣盛(17221798)起草,立于灵佑观中。[66]从这两方乾隆时期的灵佑观碑刻可以推测,此时的灵佑观应当获得了一定的地方资源,发展状态估计较为平稳。七十岁的钱大昕(17281804)在嘉庆二年(1797)游览西山时,“憩宿灵佑观”。[67]想来当时灵佑观应当是一片祥和安宁,但稍后嘉庆时期的两方碑刻,则似乎显示出灵佑观正在遭遇某种危机。嘉庆九年《灵佑观永禁分房碑记》,显然是在限制这所道观的内部分裂,但这种限制碑刻的建立本身就显示当时存在分裂的潜在可能、甚至具体活动。道观内部是否围绕观念、法派、利益而产生了某种矛盾?前面给出的嘉庆十八年的《重修灵佑观记》的著录信息,点出立碑者是几位“董事”,而没有提到道观中任何道士的名称。这一现象反映灵佑观的部分(甚至主要)权力已为在俗理事所掌握,缺少有力道士承担宫观责任,这一现象是否又与灵佑观接下来的不断衰落存在某种关联?

唐晏在“往岁辛亥”(1911)二月初,与友人一同出胥口游洞庭西山林屋洞时,发现灵佑观“山门毁尽,殿宇岿然台北道教灵符网请符。殿后云房曲折,空无人居。道士亦不复住此。山中人家大屋大半空无人居,以山居非富室所宜也。”[68]《西山镇志》给出灵佑观最后结果,书中记载道:“民国时其东院改为行政委员署,后改为警局。‘文革’时被毁。”[69]

回顾灵佑观的历史不禁使人唏嘘,一座起起伏伏延续千年的道观,最后消亡只在数十年间台北道教灵符网请符。事实上,通观西山岛上的道教历史,尽管有林屋洞天这个道教圣地存在,但不知为何,与佛教情况相比,岛上的道教总也不算太过昌盛,建国后甚至有断层之忧。据《西山镇志》介绍,解放后西山道教活动越来越少,“道士也都还俗”,“文革”期间宫观被毁,岛上的道教活动彻底绝迹。直到方志编纂(2001年)的前些年,“秉场村的几个村民组成道教待招班,专为丧家奏乐、主持丧礼,提供有偿服务。”[70]在我们的两次走访中,恰巧遇到林屋洞的道教活动。2023年1月上旬时造访林屋洞,按照当地规划路线走出山洞后,几人随即爬上林屋洞所在的小山,山顶新建的驾浮阁是道教活动场所。旸谷洞口(今林屋洞出口,林屋洞山南麓)直通道隐园,《无碍居士道隐园记》即镌刻在洞口的摩崖之上。碑文介绍宋代无碍居士李弥大卜居于此,建立田园的之事。文中指出“岩观之前,大梅十数本,中为亭曰‘驾浮’,可以旷望,将凌空而蹑虚也。”[71]可知驾浮阁原本只是一个供游赏之需的亭子,而非道教宫观。但这个令人浮想联翩的名字却使今人想到道教,于是将之重塑为真正的仙家“楼阁”。造访驾浮阁时,阁门紧闭,未敢叨扰。但通过观察可以发现,一层为三清殿,阁内还有道士们的办公场所,门上楹联“道高龙虎伏,德重鬼神钦”显示此处道士应属正一道。离开时,正巧遇到刚爬上山来的青年道士。爬山有些辛苦,小道长坐在香炉侧前方的大石上歇脚,稍喘口气,要开始新一天的工作了。

图16:今日驾浮阁台北道教灵符网请符,2023年1月12日 白照杰摄

图17:《道隐园记》摩崖台北道教灵符网请符,2023年1月12日 白照杰摄

除驾浮阁外,一月下旬的第二次走访,发现在林屋洞山脚下,大约就在正门雨洞旁百米左右处(同属今林屋洞景区)有一座太岁殿台北道教灵符网请符。遗憾的是,这座太岁殿的前世今生我还未能充分了解,有待未来再次探查。彼时太岁殿中正在举行拜太岁仪式,门前的白鹤成功吸引了我的注意。

图18:林屋洞左近太岁殿正在举办拜太岁仪式台北道教灵符网请符,2023年1月25日 白照杰摄

图19:可爱的白鹤台北道教灵符网请符,2023年1月25日 白照杰摄

小结

以上结合所搜集的一些文献和两次考察经历,对林屋洞道教传统进行简要介绍台北道教灵符网请符。时过境迁,人世沧桑,本以为山川依旧、亘古不变,但事实上,自然景观往往与人类活动纠缠在一起,成为被注视、被解读、被转化、被改造,甚至被逐渐消磨的对象。一座洞天的过往,映射的是一群人的历史和一个社会的经历。通过在同一座山洞中穿梭,生活在不同时代的人可以进行跨越时间的交流,感受先贤的心境。

至此,让我们暂告一段落台北道教灵符网请符。下回将以记游文学为中心,对古人的林屋洞探奇之旅进行追索。不得不说的是——与古时相比,今天的林屋洞游览要轻松方便得多,灯光设计也足够美轮美奂,但发现的乐趣和艰苦探奇的刺激却已丧失殆尽。有得必有失,孰优孰劣,一时间还真不易断言。

图20:2023年1月1113日西山考察团部分成员在太湖最高峰缥缈峰合影,从左至右:陈龙、余旸、白照杰、包晓彤、孔雁;其余团员受够了跟白老师跑步上山的辛苦,在半山休息——值得宽慰的是,从山脚到半山,有旅游巴士接送台北道教灵符网请符。

注释:

[1] 有关西山镇的建置、物产、历史等,近年新修的《西山镇志》最值得参考台北道教灵符网请符。此镇志为西山镇历史上第一部严格意义上的方志,尽管20多年过去已显得有些陈旧,很多当代信息有待更新完善,但仍具有重要的借鉴意义。参苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年。

[2] 王维德撰:《林屋民风》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第9页台北道教灵符网请符。

[3] 郭璞:《山海经》,卷13,见《道藏》,北京、上海、天津:文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,册21,第837b页台北道教灵符网请符。后文使用《道藏》均为此三家本,不再给出出版信息。

[4] 《紫阳真人内传》,见《道藏》,册5,第546页台北道教灵符网请符。

[5] 郭璞:《江赋》,见萧统编:《文选》,杭州:浙江大学出版社,2017年,卷12,第747页台北道教灵符网请符。

[6] 左思:《吴都赋》,见萧统编:《文选》,杭州:浙江大学出版社,2017年,卷5,第368页台北道教灵符网请符。

[7] 陆广微:《吴地记》,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册587,第61b62a页台北道教灵符网请符。

[8] 顾炎武:《肇域志》,清抄本,收爱如生基本古籍库,卷7,第2023页台北道教灵符网请符。

[9] 杨循吉:《林屋洞天志》,见何镗辑:《古今游名山记》,明嘉靖四十四年刻本,收爱如生基本古籍库,卷17,第6465页台北道教灵符网请符。

[10] 王鏊:《震泽编》,明万历四十五年刻本,卷2,第56页台北道教灵符网请符。

[11] 苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第63页台北道教灵符网请符。

[12] 苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第64页台北道教灵符网请符。

[13] 《太上灵宝五符序》台北道教灵符网请符,卷1,见《道藏》,册6,第315a318c页,

[14] 有关灵宝经出世道内传说的简要梳理,参闾丘方远:《太上洞玄灵宝大纲鈔》,《道藏》,册6,第376b页台北道教灵符网请符。

[15] 有关太湖禹庙的一些情况,参戈春源:《太湖禹迹略考》,《苏州科技学院学报》2008年第1期,第8184页台北道教灵符网请符。

[16] 陶弘景撰,赵益点校:《真诰》,北京:中华书局,2011年,卷18,第320页台北道教灵符网请符。

[17] 陶弘景撰,赵益点校:《真诰》,北京:中华书局,2011年,卷11,第191页台北道教灵符网请符。

[18] 宇文邕编,周作明点校:《无上秘要》,北京:中华书局,2016年,卷83,第43页台北道教灵符网请符。

[19] 司马承祯:《天地宫府图》,见张君方编,李永晟点校:《云笈七签》,北京:中华书局,2003年,卷27,第611页台北道教灵符网请符。

[20] 杜光庭:《洞天福地岳渎名山记》,见罗争鸣辑校:《杜光庭记传十种辑校》,北京:中华书局,2013年,第388页台北道教灵符网请符。

[21] 李昉:《太平广记》,北京:中华书局,1961年,卷467,第38453846页台北道教灵符网请符。

[22] 王鏊:《震泽编》,明万历四十五年刻本,卷2,第7页台北道教灵符网请符。

[23] 程义、姚晨辰、严建蔚:《苏州林屋洞出土道教遗物》,《东南文化》2010年第1期,第4144页台北道教灵符网请符。

[24] 赵道一:《历世真仙体道通鉴》,卷4、卷16,见《道藏》,册5,第129b页、第196ab页台北道教灵符网请符。

[25] 皮日休:《太湖诗序》,见苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第304页台北道教灵符网请符。

[26] 陆友仁:《吴中旧事》,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册590,第457ab页台北道教灵符网请符。

[27] 陈仁锡:《送黄石斋偕徐霞客游洞庭》,见《无梦园初集》,明崇祯六年张一鸣刻本,卷5,第7071页台北道教灵符网请符。

[28] 程义、姚晨辰、严建蔚:《苏州林屋洞出土道教遗物》,《东南文化》2010年第1期,第4144页;程义:《宋真宗天禧二年林屋洞道教投龙遗物简介》,《中国道教》2010年第1期,第3739页;陈小三:《苏州林屋洞出土玉简铭文初探》,《东南文化》2010年,第4期,第9091页台北道教灵符网请符。

[29] 图片采自,程义、姚晨辰、严建蔚:《苏州林屋洞出土道教遗物》,《东南文化》2010年第1期,彩插4台北道教灵符网请符。

[30] 程义、姚晨辰、严建蔚:《苏州林屋洞出土道教遗物》,《东南文化》2010年第1期,第43页台北道教灵符网请符。

[31] 程义、姚晨辰、严建蔚:《苏州林屋洞出土道教遗物》,《东南文化》2010年第1期,第43页台北道教灵符网请符。

[32] 陈小三:《苏州林屋洞出土玉简铭文初探》,《东南文化》2010年,第4期,第91页台北道教灵符网请符。

[33] 陆龟蒙:《奉和太湖诗二十首》,收其《普里集》,卷2,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册1083,第291b296b页台北道教灵符网请符。

[34] 引自鲍昌熙:《金石屑》,见《石刻史料新编》第2辑,台北:新文丰,1979年,册6,第4623b页台北道教灵符网请符。

[35] 王鏊:《震泽编》,明万历四十五年刻本,卷2,第9页台北道教灵符网请符。

[36] 王维德:《林屋民风》,卷5,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第108页台北道教灵符网请符。

[37] 金友理:《太湖备考》,清乾隆十五年刊本,卷16,第3页台北道教灵符网请符。

[38] 王维德:《林屋民风》,卷5,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第108页;金友理:《太湖备考》,清乾隆十五年刊本,卷16,第3页台北道教灵符网请符。

[39] 陈垣:《二十史朔闰表》,北京:古籍出版社,1956年,第114页台北道教灵符网请符。

[40] 严可均:《平津馆金石萃编补编》,见《石刻史料新编》第2辑,台北:新文丰,1979年,册4,第2720a页台北道教灵符网请符。

[41] 有关吴越国龙简和此枚伪简的情况台北道教灵符网请符,参王宣艳:《吴越国钱氏银简考释》,《东方博物》第72辑,第2739页;黎毓馨主编:《吴越揽胜:唐宋之间的东南乐园》,北京:中国书店,2011年,第69页

此传世拓片系出伪造的情况,以及以上两种相关研究,均系曲爽告知,特表感谢台北道教灵符网请符。

近日获悉又有学者专门撰文,详细讨论伪刻吴越钱鏐投龙简问题,甚有意趣台北道教灵符网请符。见张鸿鸣:《吴越国钱鏐投龙简的伪刻、流传与影响》,《文献》2023年第1期,第117130页。

[42] 严可均:《铁桥金石跋》,卷3,见《石刻史料新编》第1辑,台北:新文丰,1977年,册25,第19332b19333a页;鲍昌熙:《金石屑》,见《石刻史料新编》第2辑,台北:新文丰,1979年,册6,第4623a4625a页台北道教灵符网请符。

[43] 潘耒:《游西山洞庭记》,见陈其弟点校:《吴中小志丛刊》,扬州:广陵书社,2004年,第503页台北道教灵符网请符。

[44] 苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第83页台北道教灵符网请符。

[45] 参王冬亮:《洞天绘画研究》,中国美术学院,博士论文,2022年,第6569页台北道教灵符网请符。

[46] 王悬河:《上清道类事相》,卷2,见《道藏》,册24,第878b页台北道教灵符网请符。

[47] 沈炯:《林屋馆铭》,见欧阳询:《宋本艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,2013年,卷78,第2014页台北道教灵符网请符。

[48] 苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第79页台北道教灵符网请符。

[49] 《吴地记·后集》,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册587,第68a页台北道教灵符网请符。“乾符”当为“乾封”之误。乾符二年即875年,皮日休咸通十一年(870)时即与陆龟蒙一同求雨林屋,宿于神景观,此观不可能为乾符二年初建。

[50] 王鏊:《震泽编》,明万历四十五年刻本,卷4,第910页台北道教灵符网请符。

[51] 王维德:《林屋民风》,卷12,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第280页台北道教灵符网请符。

[52] 石韫玉:《苏州金石志》,金石二,见《石刻史料新编》第3辑,台北:新文丰,1986年,册5,第513a页台北道教灵符网请符。

[53] 《灵佑观修建记》台北道教灵符网请符,见李根源:《洞庭山金石》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第319页

[54] 《灵佑观碑记》,见李根源:《洞庭山金石》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第378页台北道教灵符网请符。

[55] 《灵佑观永禁分房碑记》,见李根源:《洞庭山金石》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第402页台北道教灵符网请符。

[56] 《重修灵佑观记》,见李根源:《洞庭山金石》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第403页台北道教灵符网请符。

[57] 金友理:《太湖备考》,清乾隆十五年刊本,卷6,第12页台北道教灵符网请符。

[58] 宋代朱长对灵佑观的记载称,此观为“盖明皇时建,内有林屋洞台北道教灵符网请符。”见宋长文:《元丰吴郡图经续记》,卷2,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册484,第16b页。但这一说法来源不详,且独成一说,暂不取信。

[59] 朱长文:《元丰吴郡图经续记》,卷3,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册484,第41b页台北道教灵符网请符。

[60] 刘大彬:编,江永年增补,王岗点校:《茅山志》,上海:上海古籍出版社,2016年,卷10,第273页台北道教灵符网请符。

[61] 令狐楚:《送周先生住山记》,见王维德:《林屋民风》,卷6,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第131页台北道教灵符网请符。

[62] 钱大昕:《潜研堂金石跋尾》,卷12,见陈文和主编:《嘉定钱大昕全集》(增订本),南京:凤凰出版社,2016年,册6,第290页台北道教灵符网请符。

[63] 范成大:《灵佑观》,见其《石湖诗集》,卷20,见《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1983年,册1159,第747ab页台北道教灵符网请符。

[64] 金友理:《太湖备考》,清乾隆十五年刊本,卷6,第12页台北道教灵符网请符。

[65] 汪道昆:《游洞庭山记》,见其《太函集》,明万历刻本,收爱如生基本古籍库,卷71,第11页台北道教灵符网请符。

[66] 李根源:《洞庭山金石》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第378页台北道教灵符网请符。

[67] 钱庆曾:《竹汀居士年谱续编》,见陈文和主编:《嘉定钱大昕全集》(增订本),南京:凤凰出版社,2016年,册1,第39页台北道教灵符网请符。

[68] 唐晏:《游西洞庭记》,见《唐晏集·涉江先生文鈔》,民国十年排印本,收爱如生基本古籍库,第28页台北道教灵符网请符。

[69] 苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第79页台北道教灵符网请符。

[70] 苏州市吴中区西山镇志编纂委员会编:《西山镇志》,苏州:苏州大学出版社,2001年,第231页台北道教灵符网请符。

[71] 李根源:《洞庭山金石》,卷1,见侯鹏点校:《林屋民风:外三种》,上海:上海古籍出版社,2018年,第320页台北道教灵符网请符。

白照杰,澳门大学哲学博士,上海社会科学院哲学研究所副研究员,道家古典学研究中心主任台北道教灵符网请符。致力于中国道教及佛道关系等领域之研究。

免费测八字 今年运势 请加师父微信

免费看八字运势 请加师父微信: sanqingge8

寻找符咒,灵符,符咒网,道教符咒网,灵符网站,灵符网官网,购买符咒请灵符,这里有各种手绘开光符咒:财运符,财运符咒,财运亨通符咒,五路财神符咒,太岁符咒,化太岁符咒,回心转意符咒,护身符咒,文昌符咒,学业灵符符,开运符咒,转运灵符,桃花符,月老姻缘符咒,偏财符,五鬼运财符咒,化小人符咒,事业符咒,升官符咒,去病符咒,去疾符咒,健康符咒,平安符咒,夫妻和合符,情感和合符咒。

咨询道教符咒 咨询师父微信: sanqingge8

符咒类型如下:

01.财运符-增财运补财库开运 02.太岁符-化解不利顺利度过 03. 回心符-挽回感情增缘复合 04. 护身符-辟邪镇宅转运护身 05. 学业符 -魁星点斗文昌帝君 06. 开运符-开运转运驱除霉运 07. 桃花符-桃花早到月老姻缘 08. 偏财符-五鬼运财偏财运势 09 .小人符-化解小人是非口舌 10 .事业符-事业有成无往不利 11. 去疾符-药王化疾祛病消愈 12. 健康符-身心健康得偿所愿 13. 平安符-诸事顺利健康平安 14 .和合符-夫妻情感姻缘和合 15.定制符-心有所想 专属定制

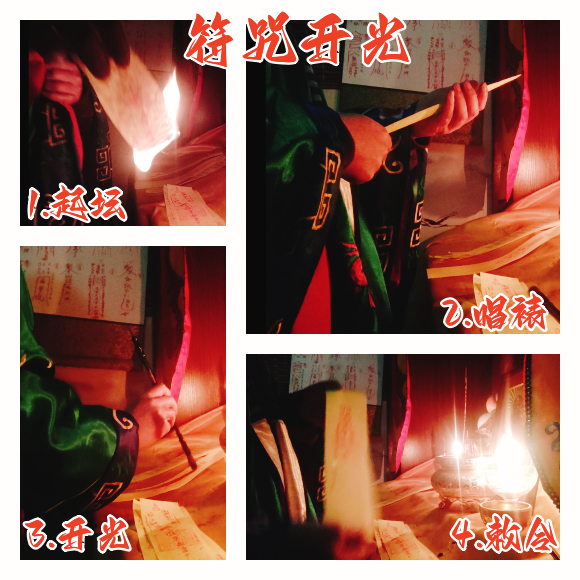

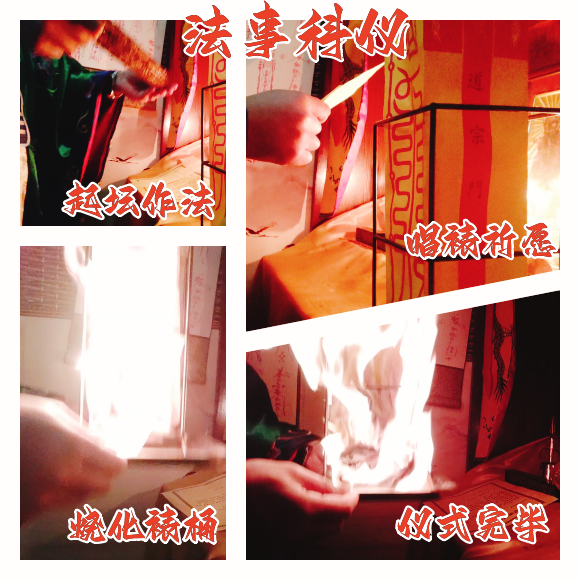

咨询道教法事 咨询师父微信:sanqingge8

01.化解太岁法事——解太岁、谢太岁 02.升官晋职法事 ——官运亨通提升政绩 03.文昌考试法事—— 开窍聪慧考试顺利 04.偿还阴债法事—— 生债阴宅逢凶化吉 05.开财门补财库—— 增加财运助旺事业 06.助种生基法事—— 病魔缠身增寿增运 07.催子受孕法事—— 生子布阵子女满堂 08.开运转运法事—— 改运天命一帆风顺 09.催财发财法事—— 偏财运势正财持久 10.化解童子法事—— 姻缘顺利仙灵护佑 11.化解小人法事—— 化解小人防人陷害 12.小儿平安法事—— 驱邪回魂活泼健康 13.超度亡灵法事—— 祭奠亲人早登极乐 14.超度宠物法事—— 人类朋友转生脱苦 15.超度婴灵法事—— 打胎坠胎消灾除难 16.祈福许愿法事—— 许愿还愿祈求祈福

本文链接:https://www.fuzhouwang.org/index.php/post/11337.html

转载声明:本站文章中有转载或采集其他网站内容, 如有转载的文章涉及到您的权益及版权,还麻烦及时联系我们,我们将及时删除,谢谢配合。